「だれ?」「どうやって?」「なぜ?」の解明にチャレンジしてみてください!

阿津川辰海先生

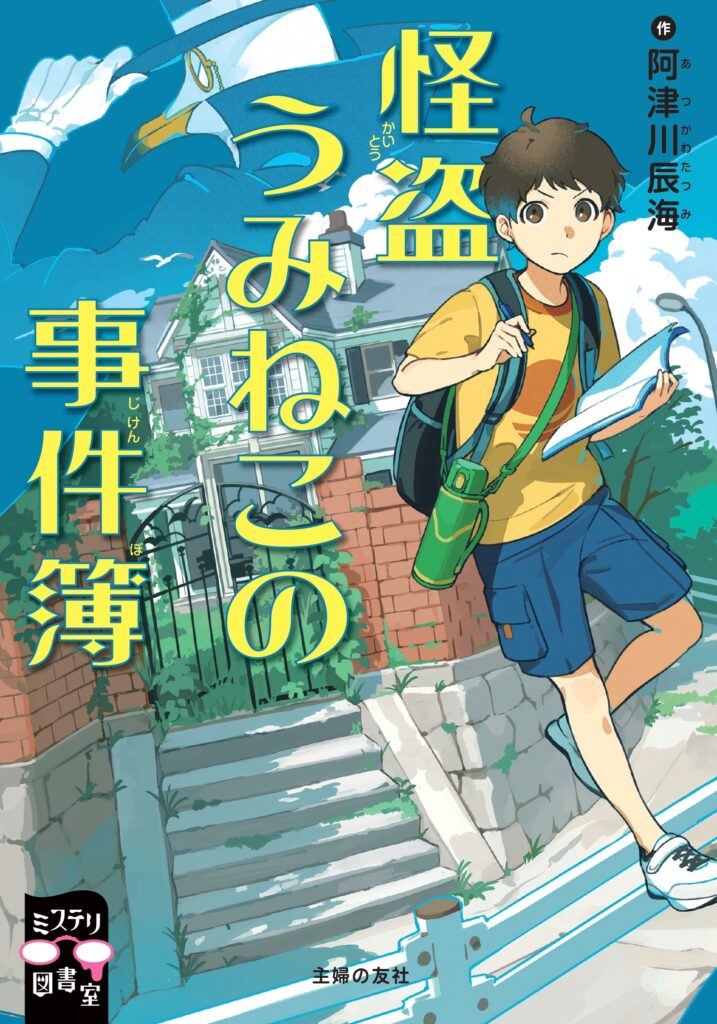

10月29日発売の『怪盗うみねこの事件簿』の作者・阿津川辰海先生は、いつもは大人向けのミステリ小説を書いていらっしゃいます。子ども向けの作品を書くにあたっての思いなどをうかがいました。

質問1

今回、子ども向けの作品を書こうと思われた理由を教えてください。

阿津川辰海先生

(以下、阿津川先生)

はやみねかおるさんや松原秀行さんなど、講談社の「青い鳥文庫」がミステリに入るきっかけでした。なので昔から、子どもがミステリに入門するための小説を書いてみたいと思っていたところ、この〈ミステリ図書室〉の企画をいただいたので、「ここでやるしかない!」と思いました。

質問2

「子ども向け」ということで、特に意識されたのはどのようなことでしたか?

また、工夫されたこと、難しかった・苦労したことなどはありましたか?

阿津川先生

本書とはまったくタイプの違う長編『最後のあいさつ』と同時並行で作業したため、文体を変えるのに苦労しました。こちらではやわらかく、歯ざわりの良い文体を目指しています。あとは、「価値のないもの」を盗むとはいえ、怪盗を出す必要があるので、子どもたちに「現実ではしてはいけないこと」を伝えることも忘れないようにしています。

質問3

ストーリーと登場人物のどちらが先にできましたか?

阿津川先生

「価値のないもの」を盗む怪盗、という設定はアメリカの推理作家、エドワード・D・ホック『怪盗ニック全仕事』の本歌取りです。本作ではこの怪盗の設定を「子供の世界ならでは」の動機に落とし込もうと思い、骨格となるストーリーが先に出来上がりました。次に取り掛かったのはキャラクターです。作中で重要な役割を果たす赤城トーヤの「不思議な大学生」感を出そうと思いました。

質問4

主な登場人物に、モデルはいますか? いない場合、なぜこのようなキャラクターにしたか、教えてください。

阿津川先生

赤城トーヤは、はやみねかおるさんの小説『ぼくと未来屋の夏』に登場する猫柳さんをイメージし、そこに自分なりのアレンジを加えています。子どもの頃に見た大学生って、ちょうど、大人と子どもの中間のような存在で、なんだか魅力的に見えた思い出があります。短編に登場する依頼人たちの動機は、自分の子どもこの頃の体験を掘り起こして考えました。子どもならではの動機になっていればいいなと思います。

質問5

『怪盗うみねこの事件簿』の読者の子どもたちに、メッセージをお願いします。

阿津川先生

推理小説には、いろいろな謎の種類があります。「5W1H」というのを授業で学んだかもしれません。あれに対応しているんです。「誰がやったのか?」「どうやってやったのか?」「なぜやったのか?」。それぞれが「WHO?(だれ?)」「HOW(どうやって?)」「WHY?(なぜ?)」ですね(残る3つのWを題材にした作品もあります。さがしてみてください)。

『怪盗うみねこの事件簿』では、この3つの謎をていねいにひもとくことを目標にしました。ぼくは自分で謎に挑戦した時、「もう少しで分かりそうだったのに!」と思えた時が一番くやしいです。「分かりっこないよ!」と思ったら、あんまりくやしくないですよね。この作品では、かなり色々なヒントを出しているので、ぜひ挑戦してみてください。

質問6

ふだん本を読まない子どもたちにもメッセージをお願いします。

阿津川先生

いまは本以外にも楽しいことがたくさんあって、本なんて古くさく見えるかもしれません。そこで本のメリットを一つ。それは、読んでいる間は一人になれることです。むしろデメリットに聞こえるかもしれません。だけど、本を読んで没頭している時、あなたと本の間には誰も入ってこれないのです。作者だって無理だし、たとえ誰かに声をかけられて本を読むのをいったんやめたとしても、あなたの体験には割り込めません。おもしろいと思ったことも、微妙だなと思ったことも、全部あなただけのものです。誰に何を言ってきたって、その体験だけは奪われないんです。自分が他人にどう思われているか気になったり、他人の声がうるさく感じられたりした時、本はいつでもそこであなたを待っています。

阿津川先生、ありがとうございました。

『怪盗うみねこの事件簿』は、謎ときのおもしろさのほかに、阿津川先生が子どもの頃に楽しんだ名作ミステリ小説が登場します。何十年も読み継がれている名作ぞろいなので、『怪盗うみねこの事件簿』を読み終えたら、ぜひこれらも読んでみてください。

あなたもミステリ小説を書きたくなるかもしれません!

(撮影:国府田利光)